La semana pasada, en marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci) el mundo conoció más sobre el Parque Nacional Natural Sierra de Chiribiquete. Durante el encuentro cultural se presentó el documental ‘Chiribiquete, un viaje a la memoria ancestral de América’, una producción de Señal Colombia en coproducción con el canal Arte de la televisión franco-alemana, la productora francesa Un film à la patte y Medio de Contención Producciones.

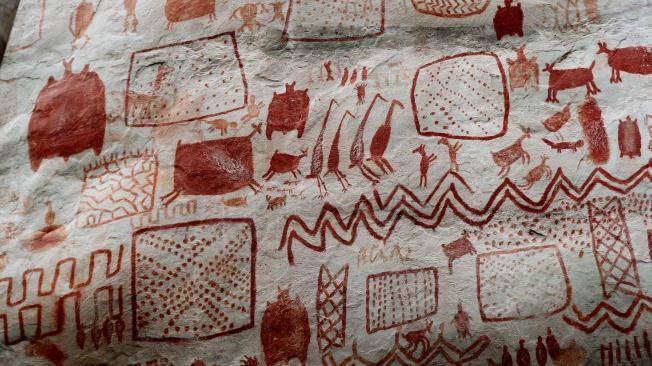

Esta obra audiovisual es la primera en explorar a profundidad este Parque Nacional colombiano, reconocido como el santuario de arte rupestre más grande del mundo y declarado como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. La obra explora la importancia del ecosistema pero también la obligatoriedad de su estudio para su conservación.

Luz Marina Mantilla, director Instituto Sinchi. Foto:Instituto Sinchi

De acuerdo con la experta “es necesario conocer y documentar todo lo que hay en Chiribiquete” desde la ciencia, sin embargo desde la sociedad civil lo que se debe hacer es “rodear Chiribiquete de unas posibilidades para que la gente no entre a deteriorarlo”.

¿De qué trata este documental presentado en el Ficci?

Con este documental uno entiende la memoria de los indígenas o de las comunidades que estaban allí. Y cuál es la manera como se relaciona la ciencia con estos escenarios arqueológicos de gran trascendencia para el mundo.

Hace poco me decía que para usted Chiribiquete es el corazón de la Amazonia. ¿Porqué es tan relevante que hablemos de Chiribiquete?

‘Chiribiquete, un viaje a la memoria ancestral de América’ es uno de los documentales que a mi juicio está mostrando esa relación con la ciencia, pero es una relación integrada, no es una relación separada o individual.

La flora tiene que ver con la fauna, la fauna tiene que ver con el suelo, el suelo tiene que ver con las expresiones del arte rupestre y entonces estamos mirando unos cazadores o un ejercicio importante de la cacería. La cacería es un arte importante para la supervivencia de quienes estaban allí, pero además lo que le queda a uno de mensaje es que la Amazonia no es un escenario desocupado.

Parque Nacional Natural Chiribiquete. Foto:Archivo EL TIEMPO

La Amazonia es un escenario ocupado y tiene pueblos indígenas, comunidades colono campesinas. Hoy hablamos de escenarios para las negritudes, pero también existen los pueblos indígenas no contactados. Entonces, creo que esa es una reflexión muy interesante para que la gente que cree que la Amazonia es un espacio vacío entienda que ahí hay gente y que siempre ha habido gente.

Depende de entender muy bien científicamente cómo son esas relaciones entre la ciencia, la naturaleza y sobre todo los datos y la documentación que creo que es la que sirve justamente para que haya propuestas de política pública.

Por la cantidad de arte rupestre que hay en la zona se le ha denominado como la ‘Capilla sixtina’. Foto:Cortesía Presidencia. Archivo EL TIEMPO

¿Cómo evitar la degradación de este tesoro natural?

El Parque Chiribiquete tiene una categoría en Parques Nacionales y también es el corazón de la Amazonia, pero necesitamos entender que al Parque hay que rodearlo de unas posibilidades que eviten que la gente entre a deteriorarlo.

Yo creo que deberíamos tener en Colombia un grado de parques. Hay parques a donde la gente entra, a donde la gente va, donde hay turismo, pero hay parques donde tenemos que reservarnos el interés de no entrar.

Creo que hay que educar a la audiencia para que sepa que no puede ir a o no debe ir a visitar ese Parque sino entender que hay una muy buena documentación que se puede generar, pero por la fragilidad misma de la zona pues hay que mantener una entrada restringida.

También creo que aquí hay que hacer un agradecimiento a Carlos Castaño, quien fue durante mucho tiempo director de Parques Nacionales Naturales pero siempre ha estado a la vanguardia de la documentación y de la investigación científica alrededor del Parque Chiribiquete.

Las pinturas rupestres representan animales, plantas y hombres intentando cazar Foto:Archivo EL TIEMPO

¿Qué hay en Chiribiquete? ¿Por qué es tan necesario estudiarlo?

Necesitamos documentar lo que no conocemos. Es lo primero que creo que necesitamos entender. Hay que generar evidencias para poder hacer una política pública que tenga ciencia y que nos lleve justamente a entender porqué cada día necesitamos conocer más.

Chiribiquete es un registro al pasado que nos enseña cómo vivían estas personas o cómo vivían estas comunidades, ¿qué hacían estas comunidades y qué permitió durante tanto tiempo el vigor de Chiribiquete? Y yo insisto en la palabra respeto porque para llegar a entender esto hubo mucho conocimiento tradicional que también necesitamos evidenciar.

¿Cómo protegemos este Parque de la ganadería, la deforestación y los cultivos ilícitos que cada día más lo están afectando?

El tema de la ganadería, de la deforestación y de los cultivos ilícitos yo creo que tenemos que trabajarlo de una manera muy clara y muy directa también en las mesas de negociación de paz.

Creo que ahí tenemos una oportunidad de mostrar que las amenazas no pueden llegar a esos puntos críticos importantes donde tenemos unos compromisos como país. Si tú tienes esa categoría de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco eso tiene unas obligaciones.

Deforestación en cercanías al Parque Chiribiquete. Foto:Cortesía FZS

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros